남의 위스키에 이름을 붙이는 사람들

위스키 병에 적힌 이름을 보면 당연히 그 회사가 만든 술이라고 생각한다. 글렌피딕은 글렌피딕이 만들고, 맥캘란은 맥캘란이 만든다. 그런데 사마롤리(Samaroli)라는 이탈리아 회사는 단 한 방울의 위스키도 직접 만들지 않으면서 위스키 세계에서 전설이 됐다.

1968년, 로마의 한 남자가 스코틀랜드 증류소들을 찾아다니며 이상한 제안을 했다. "당신들이 만든 위스키를 통째로 사서 내 이름으로 팔겠다." 영국인들은 어이없어했다. 이탈리아 놈이 스카치 위스키를 뭘 안다고?

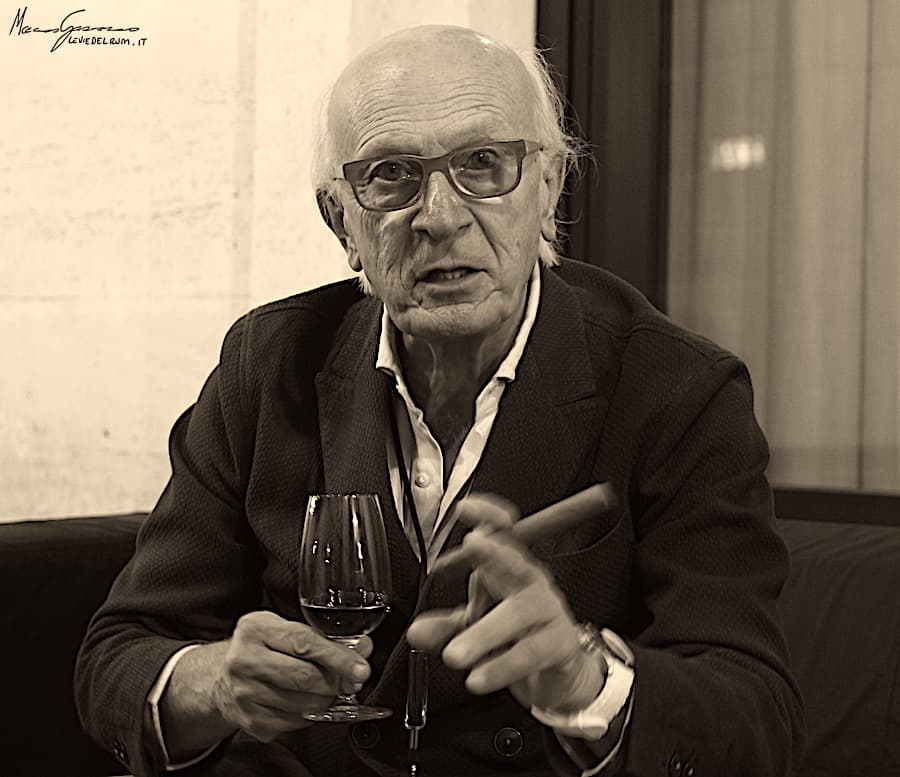

실바노 사마롤리는 알고 있었다. 증류소들이 최고의 캐스크를 자기 브랜드로 내놓지 않는다는 걸. 실험적이거나 소량이거나 스타일이 안 맞는 캐스크들은 벌크로 팔거나 블렌딩용으로 쓴다는 걸. 그 중에 보석이 숨어있다는 걸.

독립 병입자(Independent Bottler)라는 이 기묘한 직업은 사실 위스키 산업의 편집되지 않은 버전이다. 대기업이 마케팅으로 포장한 '하우스 스타일'이 아니라, 날것 그대로의 캐스크를 병에 담는다. 필터링도, 색소 첨가도, 희석도 최소화한다.

유튜브에서 "이 채널 편집 없는 리얼 브이로그"라고 올리는 영상들이 사실은 편집 덩어리인 것처럼, 대형 증류소의 '오리지널' 위스키들도 철저히 편집된 버전이다. 오히려 남의 이름으로 나온 위스키가 더 '진짜'일 수 있다는 역설.

지금 위스키 경매 시장에서 가장 비싼 건 증류소 오리지널이 아니다. 사마롤리가 1970년대에 병입한 보우모어, 일본 수입업자가 셀렉한 1980년대 맥캘란, 독일의 은퇴한 병입자가 남긴 1960년대 스프링뱅크. 컬렉터들은 이런 '에디터스 컷'에 미친 듯이 돈을 쓴다.

최근엔 Thompson Bros라는 젊은 형제가 캐스크 번호부터 증류 날짜까지 모든 정보를 투명하게 공개하며 주목받고 있다. Lady of the Glen은 여성 캐릭터를 라벨에 그려 넣어 아시아 시장을 공략한다. 각자의 방식으로 '큐레이션'이라는 가치를 판다.

인스타그램 인플루언서가 남의 옷을 입고 찍은 사진으로 돈을 버는 것과 뭐가 다른가 싶지만, 적어도 이들은 "이건 내가 만든 게 아니라 고른 겁니다"라고 정직하게 말한다.

창작자보다 큐레이터가 더 중요해지는 시대. 넷플릭스 알고리즘도, 스포티파이 플레이리스트도, 독립 병입자도 결국 같은 일을 한다. 남이 만든 콘텐츠를 선별해서 새로운 맥락을 부여한다.

사마롤리는 2017년에 세상을 떠났지만 회사는 계속 운영된다. 창업자가 죽어도 큐레이션의 철학이 남았다면, 그게 브랜드다.